أدب فتوى الدفاع المقدسة

من ذاكرة الفتوى وصدى الشهادة.. قصةُ علي الغريبَاوي

بقلم \ اكرم علي الداوودي

في زمنٍ ثبّتت فيه فتوى الدفاع الكفائي خارطةَ الموقف ووضعت بين يدي الرجال بوصلةَ الشرف، تولّد نَفَسٌ آخر من الإيمان لا يَخشى طولَ الطريق ولا وحشةَ الساحات.

كانت تلك الفتوى - كما تشعر الكلمات إذا ما انحنت إجلالاً — نداءً لم يَرِدْ على أنه يُطلب تَضحيةً فحسب، بل هو استدعاءٌ إلى معنى أعمق للانتماء: استعادةُ الكرامة وحمايةُ الأرض والمقدّسات.

في قلب هذا النداء نشأ علي، صغيرٌ في السنّ، كبيرٌ في الحضور؛ ابن العاصمة بغداد، اصلاحه في الصدر دوامُ حبّ محمد وآل محمد، ورؤياه تَشعّ من بين يديه نورًا لا يخبو.

أنا الراوي؛ صديقُه ورفيقُ دربه.

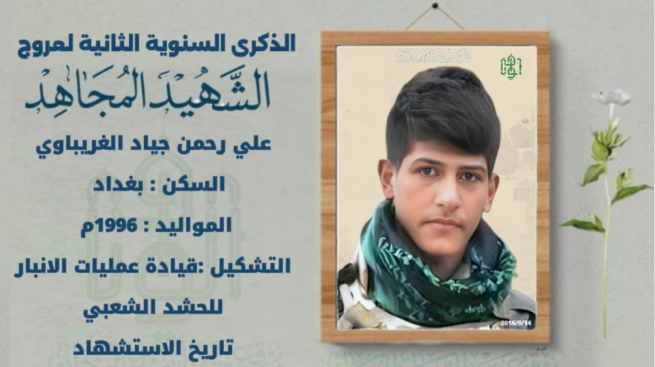

أكتب عنه الآن وكأنه يقف أمامي، ذلك الشاب الذي وُلِد سنة 1996، وكان كُلُّ كلامه في المدينة همسًا، لكن فعله كان صَريخًا ملأ الساحات.

عندما يتحدّث عن أبي الفضل العبّاس تتوهج عيناه، ويذكر بلهفةٍ السؤالَ الذي ورثناه عن الأجيال: لماذا لُقّبَ أبو الفضل «سبعَ القنطرة»؟ ثم يشرح ببساطة أنه ليس مجرد لقبٍ بل صورةٌ تتبدّى في ساحات النُبل؛ «السبع» أسدٌ، و«القنطرة» جسرٌ — فسبع القنطرة هو الأسدُ الذي دافع عن الجسر، بطلٌ وقفت شجاعته عند معبرِ الأمة. هذا الشرح، وقد تأكّدته الروايات والتفاسير، يُجسّد سببًا وجعلاً في نفوسنا: أن يكون الواحد قويًا حين يكون الحِملُ أَعظَمَ من العمر نفسه.

علي كان كذلك: قلبٌ على مَهل، ويدٌ على القلبين. قليل الكلام، كثير الحِلم؛ صارمٌ في الأخلاق، لينٌ في الحبّ.

يقولون إن الشجاعة تُقاس بعددِ الخطى التي تخطوها أمام الخطر، لكن علي علمنا أن الشجاعة تُقاس بما تفضّل به الإنسانُ على نفسه.

كان يتردّد أحيانًا بصوتٍ خافت: «يا صاحِبَ الفتح، علّمتنا السيرة أن الوفاء لا يكون إلا بتقديم الأحبّة على المادّة…» وكان يقف طويلاً يتلوّح بالأسماء: محمد وآل محمد، ويمضي إلى ساحات القتال كأنها دعوةٌ غيّرت له ميعاد الزواج إلى موعد آخر — موعدٍ أبديّ.

أحدُ أصدقائه يروي موقفًا لم يَنسَه: "اتفقوا على سلفةٍ بسيطةٍ لزواج أحد الرفاق، قرّعوا الأوراق ووضعوا في كلّها اسم علي، فكان الاسم الفائز، ابتسموا له وهنّأوه قائليّن: «مبارك لك — خذ هذه الأموال ورتّب بها أمور الزواج.» ثوانٍ من الصمت، ثم التفت إليهم بعينٍ لا تلمع بالندم بل بالنقاء، وقال ببساطةٍ لم تَخن كلماته: «أعتذر منكم جميعًا، لا أريد هذه الأموال. كلّ ما أريده المشاركة في العمليات المقبلة.» تعجّبوا، حاولوا إقناعه، لكن علي كان قد اتخذ قرارَه؛ وجعله الأسمى أن يقايض فرحَ الحياة برضا الله ورفقة الشهداء.

لم يذهب ليعدّ لهدفًا شخصيًا، بل خرج ليعطينا درسًا عن معنى الاختيار حين يلتقي الضمير بالميدان.

في ساحات الأنبار نال علي ما كان يرجوه: الشهادة.

لم تنهِهِ رصاصةٌ فحسب، بل كان فناً في لوحةٍ أكبر؛ لوحة تُسجّل أسماءَ أصحابها على هامش السماء. قبل ذلك، كثيرًا ما كنا نسمع منه كلماتٍ لا تُنسى: «الحمد لله الذي ينصرنا رغم تجمعات العصابات والمجاميع الإرهابية، ورغم تداخل العديد من الدول والمآرب، النصر لله، ونحن أدواتٌ بيده إن شاء.» كان هذا الإيمان لا خشونة فيه ولا تظاهر؛ كان صدقًا صافيًا يوقظ في القلوبِ إرادةً للحياة بالكرامة.

وعن كتمان علي — كانت صفةً تميّزه. لم يحبّ الثناء، ولم يتحدث عن مآثره. أذكر مرةً أنه عاد لاحقًا من مهمةٍ طويلة، جلسته معنا هادئة، وكان آخر ما قاله قبل أن يرقد للراحة: «لا تذكروني بما لا يرضي الله، واكتفوا بالدعاء لي إن حبيتم.» كانت كلماتهُ بسيطةً، لكنها تحملُ ثقلَ الرجولةِ الحقيقيّة.

حين نستعيدُ ذكراه اليوم، لا نذكره فحسب كاسمٍ في قائمةٍ منتهية، بل كدرسٍ مستمرٍ في عزيمةِ الأجيال. لقد اختار علي أن يكون شاهداً على صفحةٍ من صفحات الوطن، فترك خلفه بيتًا لم يكُن فيه زفافٌ مكتملٌ، لكنه ترك سنينَ من الحرص على أن تبقى الأرض آمنة لأبنائها. كان فوزه كما قال أحدهم بعد أن بلغنا الخبر أن يكون قد فضّل سبيلَ الله على سبيلِ نعيمٍ يعقبُ الزمن.

أختم هذه الحكاية بدعاءٍ بسيط: لن يَفترِّرَ ذكرُهُ في قلوبنا ما دام فينا نفسٌ يُحِبُّ الحقَّ، ندعو لعلي رحمن جياد الغريبَاوي، ولد بغداد 1996، استشهد في الأنبار 2016، أن يتقبّله الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه. ولأمثاله من الشباب، نصنعُ من الذاكرةِ دروسًا لا تُنسى، تُعلّمنا كيف يكون الإيمان حقًا وتضحياته معنىً لا يتبدّل.

رحم الله عليًا وجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وألهم أهله ورفاقه الصبر والثبات.

في زمنٍ ثبّتت فيه فتوى الدفاع الكفائي خارطةَ الموقف ووضعت بين يدي الرجال بوصلةَ الشرف، تولّد نَفَسٌ آخر من الإيمان لا يَخشى طولَ الطريق ولا وحشةَ الساحات.

كانت تلك الفتوى - كما تشعر الكلمات إذا ما انحنت إجلالاً — نداءً لم يَرِدْ على أنه يُطلب تَضحيةً فحسب، بل هو استدعاءٌ إلى معنى أعمق للانتماء: استعادةُ الكرامة وحمايةُ الأرض والمقدّسات.

في قلب هذا النداء نشأ علي، صغيرٌ في السنّ، كبيرٌ في الحضور؛ ابن العاصمة بغداد، اصلاحه في الصدر دوامُ حبّ محمد وآل محمد، ورؤياه تَشعّ من بين يديه نورًا لا يخبو.

أنا الراوي؛ صديقُه ورفيقُ دربه.

أكتب عنه الآن وكأنه يقف أمامي، ذلك الشاب الذي وُلِد سنة 1996، وكان كُلُّ كلامه في المدينة همسًا، لكن فعله كان صَريخًا ملأ الساحات.

عندما يتحدّث عن أبي الفضل العبّاس تتوهج عيناه، ويذكر بلهفةٍ السؤالَ الذي ورثناه عن الأجيال: لماذا لُقّبَ أبو الفضل «سبعَ القنطرة»؟ ثم يشرح ببساطة أنه ليس مجرد لقبٍ بل صورةٌ تتبدّى في ساحات النُبل؛ «السبع» أسدٌ، و«القنطرة» جسرٌ — فسبع القنطرة هو الأسدُ الذي دافع عن الجسر، بطلٌ وقفت شجاعته عند معبرِ الأمة. هذا الشرح، وقد تأكّدته الروايات والتفاسير، يُجسّد سببًا وجعلاً في نفوسنا: أن يكون الواحد قويًا حين يكون الحِملُ أَعظَمَ من العمر نفسه.

علي كان كذلك: قلبٌ على مَهل، ويدٌ على القلبين. قليل الكلام، كثير الحِلم؛ صارمٌ في الأخلاق، لينٌ في الحبّ.

يقولون إن الشجاعة تُقاس بعددِ الخطى التي تخطوها أمام الخطر، لكن علي علمنا أن الشجاعة تُقاس بما تفضّل به الإنسانُ على نفسه.

كان يتردّد أحيانًا بصوتٍ خافت: «يا صاحِبَ الفتح، علّمتنا السيرة أن الوفاء لا يكون إلا بتقديم الأحبّة على المادّة…» وكان يقف طويلاً يتلوّح بالأسماء: محمد وآل محمد، ويمضي إلى ساحات القتال كأنها دعوةٌ غيّرت له ميعاد الزواج إلى موعد آخر — موعدٍ أبديّ.

أحدُ أصدقائه يروي موقفًا لم يَنسَه: "اتفقوا على سلفةٍ بسيطةٍ لزواج أحد الرفاق، قرّعوا الأوراق ووضعوا في كلّها اسم علي، فكان الاسم الفائز، ابتسموا له وهنّأوه قائليّن: «مبارك لك — خذ هذه الأموال ورتّب بها أمور الزواج.» ثوانٍ من الصمت، ثم التفت إليهم بعينٍ لا تلمع بالندم بل بالنقاء، وقال ببساطةٍ لم تَخن كلماته: «أعتذر منكم جميعًا، لا أريد هذه الأموال. كلّ ما أريده المشاركة في العمليات المقبلة.» تعجّبوا، حاولوا إقناعه، لكن علي كان قد اتخذ قرارَه؛ وجعله الأسمى أن يقايض فرحَ الحياة برضا الله ورفقة الشهداء.

لم يذهب ليعدّ لهدفًا شخصيًا، بل خرج ليعطينا درسًا عن معنى الاختيار حين يلتقي الضمير بالميدان.

في ساحات الأنبار نال علي ما كان يرجوه: الشهادة.

لم تنهِهِ رصاصةٌ فحسب، بل كان فناً في لوحةٍ أكبر؛ لوحة تُسجّل أسماءَ أصحابها على هامش السماء. قبل ذلك، كثيرًا ما كنا نسمع منه كلماتٍ لا تُنسى: «الحمد لله الذي ينصرنا رغم تجمعات العصابات والمجاميع الإرهابية، ورغم تداخل العديد من الدول والمآرب، النصر لله، ونحن أدواتٌ بيده إن شاء.» كان هذا الإيمان لا خشونة فيه ولا تظاهر؛ كان صدقًا صافيًا يوقظ في القلوبِ إرادةً للحياة بالكرامة.

وعن كتمان علي — كانت صفةً تميّزه. لم يحبّ الثناء، ولم يتحدث عن مآثره. أذكر مرةً أنه عاد لاحقًا من مهمةٍ طويلة، جلسته معنا هادئة، وكان آخر ما قاله قبل أن يرقد للراحة: «لا تذكروني بما لا يرضي الله، واكتفوا بالدعاء لي إن حبيتم.» كانت كلماتهُ بسيطةً، لكنها تحملُ ثقلَ الرجولةِ الحقيقيّة.

حين نستعيدُ ذكراه اليوم، لا نذكره فحسب كاسمٍ في قائمةٍ منتهية، بل كدرسٍ مستمرٍ في عزيمةِ الأجيال. لقد اختار علي أن يكون شاهداً على صفحةٍ من صفحات الوطن، فترك خلفه بيتًا لم يكُن فيه زفافٌ مكتملٌ، لكنه ترك سنينَ من الحرص على أن تبقى الأرض آمنة لأبنائها. كان فوزه كما قال أحدهم بعد أن بلغنا الخبر أن يكون قد فضّل سبيلَ الله على سبيلِ نعيمٍ يعقبُ الزمن.

أختم هذه الحكاية بدعاءٍ بسيط: لن يَفترِّرَ ذكرُهُ في قلوبنا ما دام فينا نفسٌ يُحِبُّ الحقَّ، ندعو لعلي رحمن جياد الغريبَاوي، ولد بغداد 1996، استشهد في الأنبار 2016، أن يتقبّله الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه. ولأمثاله من الشباب، نصنعُ من الذاكرةِ دروسًا لا تُنسى، تُعلّمنا كيف يكون الإيمان حقًا وتضحياته معنىً لا يتبدّل.

رحم الله عليًا وجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وألهم أهله ورفاقه الصبر والثبات.